商洛“第一历史疑案”:大禹“导洛自熊耳”求解(三)

文章字数:2585

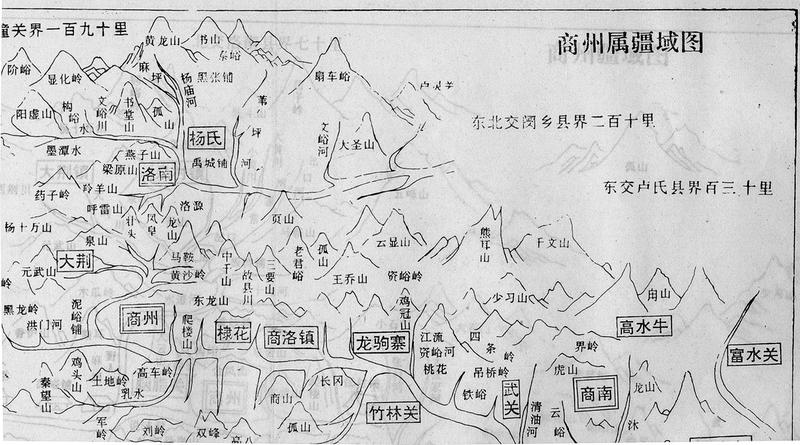

清乾隆十九年商洛山川地理形势图(局部)

清乾隆十九年商洛山川地理形势图(局部) “熊耳山之争”在商洛

引发的涟漪大波

“熊耳山之争”事涉发源于商洛境内的第二条大河——洛河,当然会在商洛引发争议,最先发表意见的却是北宋哲学家邵雍。邵雍(1011-1077),字尧夫,谥康节,范阳人,后居洛阳,屡授官不赴。他创建的象数之学(也叫先天学)在中国古代哲学史上自成体系,影响较大。著有《皇极经世》《伊川击壤集》等。康熙《续修商志》卷8“寓贤”记载,邵雍曾“游商,爱南秦川风土,卜居八年。与州守宋郎中友善,时以诗酒酬答。”他在商洛游历期间,曾写有《辩熊耳山》一诗,其诗云:

昔禹别九州,导洛自熊耳。

熊耳自有两,未知孰为是?

东者近成周,西者隔丹水。

书传称上洛,斯言得之矣!

诗中所称的两座熊耳山,一当是成周(代指洛阳。周成王建都于洛阳,故邵诗以成周代之)附近的熊耳山,亦即卢氏熊耳;二是指古上洛县城西边三十里的熊耳山,位置在丹江南岸。

邵诗说“书传称上洛”,其实并无古籍版本依据,假若《尚书》《左传》中皆有确指,历代经学鸿儒之间,怎么会酿出如此旷世不休的一场大辩论?邵诗所称的《书》疑似是郭璞所注的《山海经》。“传”也非是指《左传》,当是“传播”的意思。我们商洛以前所出的两本古诗精选都将邵诗中所说的“书传”二字注释为《尚书》和《左传》了,皆错宜改。邵雍这种推理方法,在校勘学大盛的宋代,属于“他校法”。这种“六经注我”式的创造性阐释完全违背了洛河流域的基本地理常识。商州城西的熊耳山属长江流域,与黄河水系的洛河的治理疏通根本是风马牛不相及,却怎么能说是“斯言得之矣”呢?也可能邵先生是受了郦道元《水经注》的误导,将《水经注》中所说的“丹水”与商州境内的“丹江”混淆为一条河流了。《水经注》原文是这样写的:“洛水出上洛县讙举山,东与丹水合。又东,户水注之。又东,得乳水。又东会龙余之水。又东,至阳虚山,合元扈之水。又东历清池山傍,合武里水。又东,门水出焉。又东,要水入焉。又东,与获水合。又东经熊耳山。”王如玖《直隶商州总志》卷3“疆域·洛南县山川”篇接着《水经注》的话头写到:“北东入卢氏界,为豫州。计流洛南县境三百二十里。”据《山海经》记载,“竹山之阳,丹水出焉,东南流注于洛”。竹山在洛南西北部。《直隶商州总志》谓“《水经注》有丹水、户水、乳水、龙余水并入于洛,疑即地画岔诸水也”。在该志卷2“商州山川·竹山”条目下,王如玖又加注道:“今考,出息邪涧者,即本州至淅入均之丹水也。出竹山者,乃洛南入洛之丹水也。考《水经注》则二水源流迥别。自说者指息邪涧为竹山,而使二丹水之源遂混。然竹山在州西北二百里,而华州、渭南交界适当其地,意竹山当即渭南之箭峪;而息邪涧为冢岭下之涧,愈无疑矣。”因些王如玖判云:“此丹水别为一水,非商州之丹水。”邵尧夫可能未去实地考察过,读《水经注》仅凭字面之辞,轻信而误判,自己却不加以分辨,故而将商州治西的熊耳山与“导洛自熊耳”的熊耳山混为一谈。实际上此熊耳山与洛河并无地理上的任何关联。而郦道元所记也没有错,只是他不知道后之来者竟会不加分别地将此“丹水”误认为彼“丹江”,从而才衍生讹误。

商洛现存的几部旧志中的将“熊耳山之争”分辩得最清楚最明白的,当属《直隶商州总志》。其志成书于清乾隆九年(1744),主编为时任商州知州王如玖。商州原为西安府管辖的散州,雍正三年(1725)升为由陕西布政使司管辖的直隶州。其志所记,涵盖商州本土暨洛南、镇安、山阳、商南四属的乡土地理和经济人文情况。该书资料详略得当,体例完备,可资借鉴利用,史料价值较高。陕西西安等处提刑按察司按察使赫庆曾高度评价王如玖的《直隶商州总志》说:其志“约而该,详而要。准诸《天官》以定星野,而占候度数,(僧)一行、《括地》之所不能周也;准诸《禹贡》以正疆域,而山川地势、河渠道里之备列也;准诸《周礼》以明建置,而城郭庙社、关梁都鄙之悉举也;详田赋食货之出,而积储物产之必登;严职官选举之条,而循吏人才之尤重;至于首高士以端人品,谱世家以励风俗,是其发例起凡,有迥出寻常什百者,宁仅高文典册与元扈、丹水之艺文相辉映而已哉?”内中文字虽不乏夸饰之嫌,但王如玖“合四邑之册,更为访罗,别为条例,编为十四卷。搜之通志以酌其取舍,节之旧志以备其参考,略者详之,不能详者慎之,繁者删之,不必删者仍之,阙陋之失,宁敢云殆尽与?第较之前乘差为明备耳。后之闻人,期得有所据以为蓝本。”(以上评语均引自赫庆《直隶商州总志序》)可谓是对王志的肯切之评。如他书中曾对熊耳山有过数处的分辨和夹注,其治史的严谨和审慎态度,实在让我们这些曾经为商洛地方志修编致力过的后学为之感动和自愧!

现将王如玖在《直隶商州总志》中为分辨“熊耳山”所夹注解释的原文照录于后,以帮助读者进一步加强理解。

(1)“上洛县有熊耳山(《隋书·地理志》)。”“山在上洛县西四十里,齐桓公登之以望江汉(《括地志》)。按:州属熊耳山有二。一在州西,一在雒南县东,与卢氏接界。虽州与雒南俱属古上洛地,而洛水所经则雒南之熊耳,非州之熊耳也。乃贾志(指贾某人所编修之《洛南志》——本文作者注)云:‘州熊耳为伊水所出’,是误指(州)熊耳为雒南之熊耳矣。考《水经注》:‘伊水自熊耳东北,经鸾川亭’。又《河南通志》云:‘伊水出卢氏闷顿岭’。则是熊耳西为雒南,东为卢氏,壤界虽接,而伊水亦不出雒南境也。恐贾志贻误,故特辨之。”(引摘自商洛地区地方志办《〈直隶商州总志〉点注》第84页,陕西人民教育出版社1992年12月)

(2)“熊耳山,在(洛南)县东百二十里(《县册》)”。“上洛县有熊耳山,在东北(《汉书·地理志》)。”“导雒自熊耳(《书经·禹贡》)”。“洛水又东经熊耳山北(《水经注》)”。“山在(洛南)县东,商、虢分壤之处,洛水自此为大,故禹导雒始此(《县志》)”。王如玖按:“县境本属汉上洛地,而《禹贡》所云导洛者,实县东之熊耳也。商州亦有熊耳山,人多误指,辨见“疆域第二”。(出处同上,第110页)

王如玖所称的熊耳山实在洛南县县域之内,在县东南一百二十里处,在商州与虢州分壤之处。他的观点与上文所述的《陕西通志》的说法基本一致。虢州,隋开皇三年(583)置,治所初在卢氏。唐贞观中,移治弘农(今灵宝)。辖境相当于今河南省西部,灵宝、栾川以西,伏牛山以北地。元代至元八年(1271)废入陕州。王如玖所指熊耳山具体位置详见附图。

王如玖虽是直隶宛平进士出身,雍正四年(1726)出任商州知州,在任计十有七年。显然他对商洛的自然地理情况是十分熟悉的,因此他关于熊耳山的辨识,应该是可信的。