商山丹水写春秋

文章字数:5502

中共陕西省委党史研究室

中原部队突围与豫鄂陕根据地建立1946年6月26日,国民党当局不顾全国人民的强烈反对,撕毁停战协定,向以宣化店为中心的中原解放区发动大规模的进攻,挑起全面内战。

面对国民党军队的大举进攻,遵照党中央和毛泽东主席“立即突围,愈快愈好,不要有任何顾虑,生存第一,胜利第一”的战略决策,中原军区部队于6月26日晚开始分南北两路实施突围,主动战略转移。南路突围部队一部突进到苏皖解放区,一部分散在大别山区坚持游击战争,一部在鄂西北创建根据地。中共中央中原局代书记兼中原军区政委郑位三、中原军区司令员李先念、中原军区副司令员兼参谋长王震率领的北路突围部队,一路斩关夺隘,冲破敌人五道防线,向预定的陕甘宁边区前进。

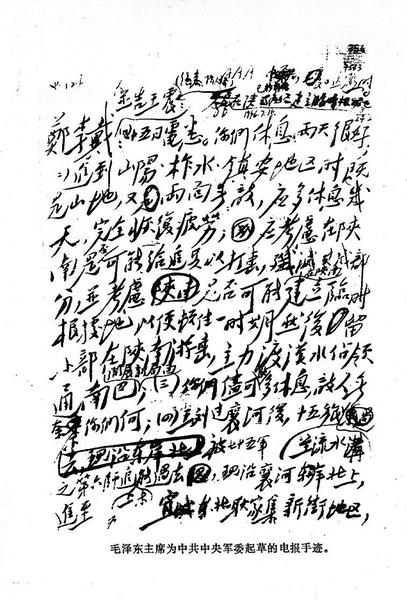

中共商洛工委和陕南游击队按照中央西北局和陕西省委的指示,全力接应北路突围部队。1946年于7月15日北路突围部队渡过丹江,进入陕南。7月15日,毛泽东以中共中央名义致电中原局,要求中原解放军“在鄂豫皖川陕五省境内进行机动灵活之作战,摧毁国民党统治机构,牵制国民党大批军队,配合我华北华中主力之作战。”从而,对中原军区主力之战略转移终点的选择,作出了新决断,即:中原解放军北路主力由陕南“转至陕甘宁边区”改为“在鄂豫皖川陕广大地境”创立根据地。

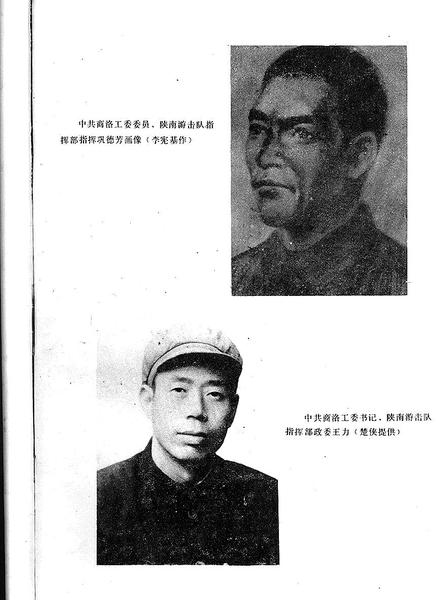

7月19日,李先念部进入商南县赵川地区时,遭国民党第二十旅强力堵击,中原解放军第四十五团抢占前坡岭,经16小时激战,击退敌17次猛攻,毙伤敌400余人。第四十五团团长汪世才英勇牺牲。21日,部队又在商南梁家坟与国民党整编第九师六十一旅遭遇。经两小时激战,将敌击溃。23日,中共中原局在商南县白鲁础召开会议,研究建立陕南根据地问题。这次会议标志北路突围部队突围任务的基本完成,开始了创建豫鄂陕根据地的新行程。之后,王震率三五九旅干部团转战商洛、汉中、宝鸡地区,于8月30日进入陕甘宁边区。8月2日,李先念率部在今丹凤留仙坪与陕南游击队指挥巩德芳等会师,商定了豫鄂陕边游击战争的部署,同时李先念致电中央和中央西北局,提议建立中共豫鄂陕区委和军区,统一指挥部队各部开展游击战争。

9月24日,李先念主持在今丹凤县商镇封地沟西沟老院召开中共豫鄂陕区委员会扩大会议,宣布中共豫鄂陕区委员会、豫鄂陕军区成立,汪锋为中共豫鄂陕区委员会书记、豫鄂陕军区政委,文建武为豫鄂陕军区司令员,陈先瑞为副司令员,方正平为副政委,同时任命了各分区的党政军领导人。26日,李先念、任质斌等在商洛党组织和游击队的护送下进入关中,再由关中组织护送安全进入延安。10月中旬,豫鄂陕区行政公署在丹凤县蔡川镇上庄子坪成立,汪锋任行政公署主任。中原突围北路部队和陕南游击队,在商洛及周边县区广大人民群众的大力支持下,在敌后建立了以商洛为中心区域的豫鄂陕革命根据地。根据地内先后建立了5个地委、5个专署、5个军分区,27个县、59个区革命政权,游击武装发展到5000余人。中原突围北路部队和陕南游击队共同建立的豫鄂陕革命根据地,从1946年7月15日豫鄂陕革命根据地初创,到1947年7月25日豫鄂陕军区奉命改编为晋冀鲁豫野战军第十二纵队止,坚持斗争一年零一个月。包括今湖北的郧西、郧县,陕西的宁陕、旬阳、蓝田、长安和商洛6县1区,河南的淅川、西峡、卢氏、洛宁、栾川、灵宝、嵩县等边境地区,面积76000平方公里,人口200万。1947年3月,在胜利完成牵制敌军的任务后,主力部队北渡黄河,赴山西休整。王力、巩德芳、薛兴军等率部完成护送主力任务后,又奉命返回商洛,继续坚持根据地斗争,直到1947年7月解放战争转入大反攻阶段。

以商洛为中心区域的豫鄂陕革命根据地,是中原突围北路主力的落脚点,也是解放战争转入大反攻的出发地,中原部队把“生存”与“胜利”有机结合起来,出色地完成了中央赋予的重任。在全国解放战争处于战略防御阶段,为保卫延安,支援陕北解放区作战;为保存实力,迎接解放战争新高潮作出了重大贡献。

中原军区部队英勇突围的丰功伟绩,在中共历史、军史上写下了光辉一页。1946年7月15日,中央军委在《关于在陕南建立临时根据地给郑位三等的指示》中指出:“你们这一行动已调动程潜、刘峙和胡宗南三部力量,给反动派以极大震动与困难。”1947年5月28日,中共中央在给中原全体同志的慰问电中对中原部队取得战争胜利和所起的战略作用作了充分肯定和褒扬:“从去年7月起,在陕南、豫西、鄂西、鄂中、鄂东、湘西等地,在极端困难条件下,执行中央战略意图,坚持游击战争,曾经钳制了蒋介石正规军30个旅以上,使我华北、华中主力渡过蒋介石进攻的最困难时期,起了极大的战略作用。在和优势敌人的艰苦战斗中虽然遭受了不小损失,但是基本骨干依然保存。”

中原突围彻底打乱了国民党内战的部署。中原军区部队突出重围,打乱了国民党当局发动全面内战的军事部署,延迟蒋介石、胡宗南进攻延安的时间,为保卫延安赢得了时间。其中北路主力向西突围,直指陕南,长驱两千里,牵制敌人9个整编师16个旅约15万人的兵力。到陕南后,与陕南地下党、游击队配合,创建根据地,继续牵制着敌人约10万兵力,胜利完成了在解放战争战略防御阶段最困难时吸引和钳制国民党军队大量兵力的战略任务,为华东解放军主力捕捉歼敌战机创造了有利条件。

豫鄂陕革命根据地是插入敌后背的钢刀。中原军区北路突围部队和豫鄂陕边人民创建的豫鄂陕革命根据地,“北端距陕甘宁只六十余公里,与晋冀鲁豫军区则只隔一道黄河,可随时策应八路军主力之作战,东可随时进出于原中原军区,西可以武力援助四川、甘肃二省之兵变,故此处战略地位极为重要”,犹如一把钢刀插向准备进攻延安的胡宗南集团的后背,直接威胁国民党后方,为协助和配合其他解放区的内线作战,粉碎国民党军队的全面进攻,发挥了战略作用。

中原突围保存了我军实力。中原军区部队在激烈的军事斗争中,不仅沉重打击和歼灭了国民党军队的有生力量,而且成功地保存了自己的骨干力量,为迎接解放战争的胜利作出了重要贡献。

创建以商山丹水为中心根据地的有利条件

优越的地理环境,为中原突围部队提供了广阔的活动空间。陕南地处秦岭南麓,西南与巴山接壤,东北与伏牛山相连,丹江、汉水、洛河横贯其中,自古就是兵家必争的军事要地。秦楚交兵,刘邦由此先于项羽入关中;汉代的绿林、赤眉起义,唐末的黄巢、元代的红巾军、清朝的白莲教和太平军等农民起义军,都曾转战于此;特别是明末的农民起义领袖李自成,率领起义军在潼关南原大败后转战于此,养精蓄锐,屯兵买马,重振雄风,后来建立了大顺农民政权。

陕南不仅有着悠久的历史,而且有着光荣的革命传统。早在大革命时期,中国共产党就在这一带建立了组织,领导开展了革命运动。土地革命初期,中共党员许权中率领新编第三旅入驻商洛,在许旅工作的共产党员刘志丹、唐澍等深入农村,宣传土地革命,组织农民协会。1928年5月许旅奉中共组织指示,开赴渭(南)华(县)地区参加了著名的渭华起义。起义失败后,西北工农革命军总司令唐澍率部撤退至洛南县保安一带,在与国民党军的战斗中壮烈牺牲。

土地革命战争时期,红四方面军、红三军、红二十六军、红二十五军、红十五军团等5支红军先后在此转战。红二十五军长征途中创建的鄂豫陕革命根据地,坚持长达两年零四个月,为长征途中的党中央落脚陕北作出了重要贡献。中原军区部队的主要领导人李先念、郑位三、陈先瑞等,都曾在这一带活动。抗日战争时期,商洛籍党员王伯栋受组织派遣,回到家乡,建立了中共商洛工委,发动民众,开展抗日救亡活动。抗日战争胜利后,在陕甘宁边区学习的巩德芳等一批商洛籍党员,先后受中共陕西工委的派遣返回商洛,于1946年5月13日在今商州区青岗坪成立了由王力任书记、巩德芳和薛兴军为委员的中共商洛工委。6月上旬在今丹凤县留仙坪成立了由巩德芳任指挥、王力任政委、薛兴军任副指挥的陕南游击队指挥部。指挥部下辖3个大队,后又成立了2个独立大队,共1000余人。开辟了以龙驹寨南北二山为中心,北至河南卢氏县境,南至湖北郧西县关防、大小石门一带,东至豫陕交界,西到黑龙口牧护关,南北约500华里、东西约200华里的“隐蔽根据地”。中共组织和领导的人民军队在这一地区的活动,播下了革命的种子,在人民群众中产生了深刻的影响,为中原突围部队打下了良好的群众基础。

中原解放军北路突围部队7月17日进入陕南的当天,毛泽东在为中共中央军委起草的致郑位三、李先念、王震的电报中指出:我党游击武装巩德芳部活动于西荆公路南北地区。其第一大队在洛南、龙驹寨、卢氏间,其第二大队在商县、山阳、龙驹寨间,其第三大队在郧西、竹林关、山阳、漫川关间,共计200多人;巩及各队长均党员,多来陕北受过训。你们应和巩部联络,给以干部与武装之帮助。你们应考虑依靠巩部及广大民众在陕南十余县建立根据地的问题。7月22日,中共中央再电郑位三、李先念、王震,通报陕南游击队分布情况,并指出,陕南在联系陕北与中原区,配合华北斗争上以及对于中原解放军在鄂、豫、川、陕、甘创造根据地都很重要,望给陕南游击队以武装、干部诸方面的帮助,使陕南地方斗争很快地发展起来,创造较大地区的根据地。

根据地人民对中国革命作出了历史性贡献

商洛地区坚强的中共组织及其领导的游击武装,为中原部队北路突围部队的落脚提供了组织和后勤物资的保障。在争取民族解放、国家独立的革命斗争中,陕南人民在中共组织的领导下,毁家纾难、浴血奋战,付出了巨大的牺牲,作出了历史性贡献。

多方捐粮筹款,解决部队给养。在迎接北路突围部队及建立豫鄂陕根据地的日子里,根据地人民节衣缩食,为部队提供物资保障。据不完全统计,在山阳、商县边界设置的山商县民主政府征、借粮食80万斤。许多贫苦农民出于对人民军队的热爱,虽然民主政府没向他们征收公粮,但仍想方设法支援和帮助人民解放军及地方游击队,把自己仅有的一点粮食翻山越岭送到收粮点;有的主动把伤病员背到家中精心养护,以减轻军粮缺乏对部队的压力;有的地方在国民党军“清剿”时把粮食藏起来,在解放军来时便扒出来,热情地支援解放军。由于人民群众的大力支援和帮助,在不长的时间里,豫鄂陕军区的部队正如报告中所说“恢复了疲劳,吃饭问题已得到解决,指挥系统已经调整,现在部队已由被动的应战转为主动地向敌出击了”。同时,民主政府还依靠广大人民群众的大力支援,帮助人民解放军解决被服困难。在郧西、商南县边境设置的郧商县民主政府动员群众利用赶集的机会,到周围国民党军占据的集镇代购土布和棉花,组织妇女为部队缝棉衣、做军鞋。蒿坪河群众吴茂珠说服亲戚邻居为军队代购土布近千匹。小川乡办的一个被服厂赶制棉服1000多套,组织妇女做军鞋1000多双。商山县民主政府为军队提供了2300多斤棉花和一批土布,并组织了不少缝洗组,为军队缝补和洗涤血衣。军队缺衣少穿的困难,到1946年冬基本得到解决。

踊跃参军,壮大人民武装力量。劳苦大众是人民武装力量的主要源泉,根据地的劳苦群众除积极参加中原解放军外,更多的是参加地方游击队。不到两个月时间,陕南游击队由200多人发展到4000多人。回民聚居的镇安县茅坪镇组织了60多人的回民支队。随着地方游击队的迅猛发展,边区党委和军区将主力部队与地方游击队合编,以加强各军分区独立作战的能力。5个军分区共组建了16个支队,加上6个主力团,共有1万多人,先后进行大小战斗五六十次,歼灭和击溃“围剿”根据地的国民党正规军及地方保安部队。

积极救治伤病员。中原解放军北路突围部队、豫鄂陕军区没有野战医院,部队走到哪里,仗打到哪里,伤病员就寄养在哪里,由当地群众掩护照料,治病疗伤。在山阳县龙山头到梅子岭约百里的地带,群众掩护的伤病员就有近千名,几乎家家户户养护伤病员。群众白天把伤员隐蔽在山林、石洞里,晚上又背回家中。山阳县南宽坪的群众精心掩护杨坤丽等3名离队女干部,为躲避搜查,就备了铁锅和米面,将他们藏在深山老林的山洞里,还给将要出生的孩子缝了衣服。丹凤县留仙坪方圆不足5公里,群众掩护了伤病员270人。丹凤县峦庄妇女梁秀英为了帮助受伤的卢洛县县长鲁孚若脱离险境,为其剃了头,换了衣服,准备了一副小商贩担子,给了40块银元,开了路条,让她的哥哥陪鲁孚若走出险境。镇安县穆王乡杨泗村20多户群众养护伤病员46人,为使恢复健康的伤病员安全出境,担任保长的开明人士王忠诚派人到80公里以外的县城私刻公章、制作路条,使其安全转移。

为革命付出了血的代价。为切断人民群众对解放军的联系,国民党军对根据地人民实行了残酷的报复。他们在洛南县的保安、两岔河、灞龙庙、青岗坪,华县的金堆城等地实行无人区,烧毁民房3500余间,连磨子、碾子也都全被推倒。留仙坪整条街被烧毁,被毁民房200余间。陕南游击队的主要领导人巩德芳为革命献出了宝贵的生命,他的胞弟、堂弟也英勇牺牲。后来,敌人又围剿了巩德芳的家,杀害了他的夫人及父亲、伯父,仅其藏于竹筐下的女儿幸免于难。巩德芳一家7人为革命献出了生命,真可谓满门忠烈。镇安县云盖寺小学教员胡从元因组织多人掩护中原军区教导旅的6名干部安全脱险,被国民党县政府逮捕关押,使其倾家荡产。山阳县靳家河脑70多岁的周宏斌因掩护过郧山支队的干部,被国民党县长赵叔彦用棍棒活活打死。丹凤县72岁的农民张孝仓因李先念和巩德芳在其家住过而被国民党军残杀,一岁半的孙子被踢死。据不完全统计,为支援和保护中原解放军,陕东南地区有近千名游击队员和人民群众献出了生命,烈士的鲜血洒遍了秦岭南北、丹江两岸。

今年是中国工农红军长征胜利80周年,也是中原部队突围胜利和豫鄂陕革命根据地创建70周年。在庆祝建党95周年之际,重温发生在陕南中共历史上的重大事件,纪念为中国建立付出献血和生命的革命英烈,缅怀他们的丰功伟绩,弘扬党的光荣传统,传承红色基因,为正在开展的“两学一做”教育工作,以及加快革命老区建设,打好扶贫攻坚战提供历史借鉴。 (安庆学 李 静)