周英霞:逐梦艺术人生

文章字数:1148

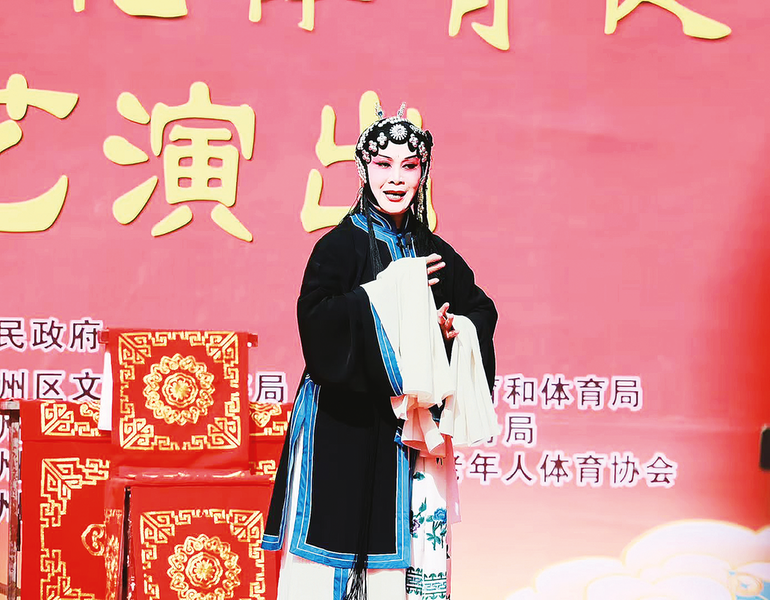

周英霞在《铡美案》中扮演秦香莲

周英霞在《铡美案》中扮演秦香莲“大年初三我们就开始工作了,春节期间演出一场接一场,虽然忙碌,但能给大家带来欢乐,一切都值得。”2月16日,记者走进商州区文工团,排练厅里,周英霞正对着镜子,边细致地为自己上妆边笑着说。

1971年,周英霞出生在商州区文工团陈旧简陋的大杂院里。儿时的她,每日在练嗓声、锣鼓声与练唱声中醒来。文工团里浓厚的艺术氛围深深吸引着她,童年游戏就是模仿大人们的表演动作,一颗艺术的种子在她心中悄然种下。谈及入行原因,她眼中满是热忱:“两个字,喜欢。”

刚进文工团,周英霞每天训练基本功8小时,让年少的她吃尽苦头。练毯子功时胳膊两次摔断,疼得她躲在被窝落泪。那时,同时入行的伙伴大多选择了放弃、纷纷改行,可周英霞在父母的鼓励下,凭借对舞台的热爱与不服输的劲头咬牙坚持。母亲唐当莲那句“干一行就要爱一行,认认真真地干出名堂来”,成为她坚持下去的动力源泉。

她从启蒙戏《断桥》饰青蛇起步,不断打磨自己,先后饰演《打神告庙》中的焦桂英、《游西湖》中李慧娘等角色,逐步成长为专业演员。2002年,商州区文工团排演《迟开的玫瑰》,周英霞饰演二妹婷婷,这成为她演艺生涯的关键转折点。为精准诠释角色在理想与家庭责任间的矛盾,她全身心投入,调动生活体验,深入揣摩角色内心。演出时,她真情流露,融入剧情,演到姐妹互让上学机会的情节时,常常泪流满面。

此后,周英霞凭借扎实的基本功和丰富的演出经验,成长为团里骨干。作为基层文艺团体的演员,除了戏剧,周英霞还涉足了小品、歌唱、舞蹈等领域,尤其在舞蹈表演上有其独到之处,她担任《明月几时有》《俏花旦》等古典舞蹈和大型现代舞蹈的领舞,深受好评。舞蹈表演的实践也深化了她对舞蹈结构、表现力等元素的理解和领悟,由此促进了她从演员到编导的转型。

转型为编导后,周英霞将精力投入舞蹈编创和快板创新。她明白,编导需具备较高的艺术鉴赏力与表现力,为此,她大量搜集资料、拜名师、学理论,努力将理论与实践结合,深入生活提升感悟。2024年她导演并参与演出的商洛花鼓小戏《量心尺》获陕西省第10届小戏、小品大赛优秀剧目奖。在快板编创上,她改变了传统快板单调、呆板的不足,融入音乐、舞蹈和情景表演,创作出的音乐快板《一路阳光一路歌》获奖,创新形式成为商州文工团的演出亮点,被众多团体效仿。

一枝独秀不是春,万紫千红春满园。周英霞深知传统文化传承的重要性,面对传承青黄不接的现状,她主动扛起责任,先后指导和教授了40多个学生,完成了从编导、演员到老师的身份转变。

“作为一名基层文艺工作者,送文艺下乡是我们义不容辞的责任和义务,我们一年有200多场演出,逢年过节更是一场连着一场,但是看到群众的笑容,再累都值得!”周英霞表示,新时代群众对精神文化需求更高,文艺工作者舞台更广阔,她将不断挑战自我,在艺术道路上坚定前行。