方寸庭院种出“幸福经济”

文章字数:2554

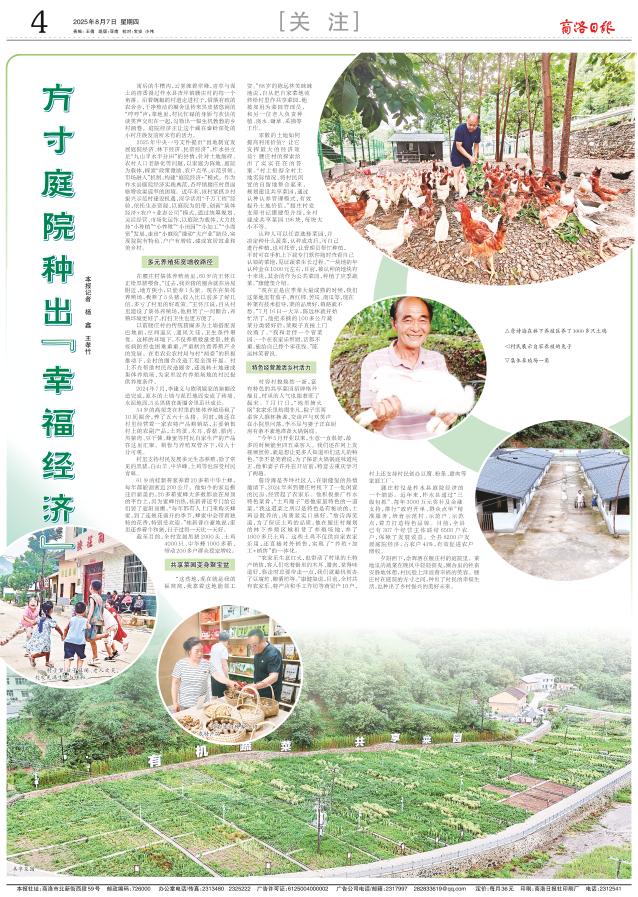

△詹诗海在林下养殖区养了1000多只土鸡

△詹诗海在林下养殖区养了1000多只土鸡 ◁村民展示自家养殖的兔子

◁村民展示自家养殖的兔子 集体养殖场一角

集体养殖场一角 村子里,孩子嬉闹、老人欢笑,处处充满生机与祥和。

村子里,孩子嬉闹、老人欢笑,处处充满生机与祥和。 高荣芝向顾客介绍农特产品

高荣芝向顾客介绍农特产品 共享菜园

共享菜园本报记者 杨鑫 王孝竹

雨后的牛槽沟,云雾缠着翠峰,青草与泥土的清香漫过柞水县杏坪镇腰庄村的每一个角落。沿着蜿蜒的村道走进村子,错落有致的农舍旁,干净整洁的圈舍里传来黑皮猪悠闲的“哼哼”声;菜地里,村民忙碌的身影与欢快的谈笑声交织在一起,勾勒出一幅生机勃勃的乡村画卷。庭院经济正让这个藏在秦岭深处的小村庄焕发前所未有的活力。

2025年中央一号文件提出“因地制宜发展庭院经济、林下经济、民宿经济”,柞水县立足“九山半水半分田”的县情,针对土地细碎、农村人口老龄化等问题,以家庭为阵地、庭院为载体,探索“政策激励、农户点单、示范引领、市场融入”机制,构建“庭院经济+”模式。作为柞水县庭院经济实践典范,杏坪镇腰庄村曾面临增收渠道窄的困境。近年来,该村紧抓乡村振兴示范村建设机遇,深学活用“千万工程”经验,依托生态资源,以庭院为纽带,创新“集体经济+农户+业态公司”模式,通过统筹规划、灵活经营、市场化运作,以庭院为载体,大力扶持“小种植”“小养殖”“小田园”“小加工”“小商贸”发展,走出“小庭院”撬动“大产业”路径,实现院院有特色、户户有增收,建成宜居宜业和美乡村。

多元养殖拓宽增收路径

在腰庄村集体养殖场里,60岁的王怀江正给黑猪喂食。“过去,我养猪的圈舍就在房屋附近,地方狭小,只能养1头猪。现在在集体养殖场,我养了5头猪,收入比以前多了好几倍,多亏了村里的好政策。”王怀江说,自从村里建设了集体养殖场,他租赁了一间圈舍,养殖环境更好了,打扫卫生也更方便了。

以前腰庄村的传统猪圈多为土墙搭配泥巴地面,空间逼仄、通风欠佳,卫生条件堪忧。这样的环境下,不仅养殖数量受限,牲畜疫病防控也困难重重,严重制约着养殖产业的发展。在市农业农村局与村“两委”的积极推动下,全村的圈舍改造工程全面开展。村上不光帮助村民改造圈舍,还流转土地建成集体养殖场,为家里没有养殖场地的村民提供养殖条件。

2024年7月,李建义与陈明娥家的猪圈改造完成,原本的土墙与泥巴地面变成了砖墙、水泥地面,5头黑猪在新圈舍里茁壮成长。

54岁的高荣芝在村里的集体养殖场租了10间圈舍,养了五六十头猪。同时,她还在村里经营着一家农特产品购销站,主要销售村上的农副产品,土鸡蛋、木耳、香菇、腊肉、黑猪肉、豆干酱、蜂蜜等村民自家生产的产品在这里汇聚。销售与养殖双管齐下,收入十分可观。

村里支持村民发展多元生态养殖,除了常见的黑猪,白山羊、中华蜂、土鸡等也深受村民青睐。

61岁的桂新普家养着20多箱中华土蜂,每年都能割蜜近200公斤。他如今的家是搬迁后新盖的,20多箱蜜蜂大多数都放在屋顶的平台上,因为蜜蜂怕热,桂新普还专门给它们装了遮阳顶棚。“每年都有人上门来购买蜂蜜,到了连翘花盛开的季节,蜂蜜中会带着独特的花香,特别受欢迎。”桂新普自豪地说,家里还养着牛和猪,日子过得一天比一天好。

截至目前,全村发展黑猪2000头、土鸡4000只、中华蜂1000多箱,带动200多户群众稳定增收。

共享菜园变身聚宝盆

“这些地,现在就是我的福窝窝,我靠着这地能领工资。”68岁的陈远林笑眯眯地说,自从把自家菜地流转给村里作共享菜园,他被雇用为菜园管理员,和另一位老人负责种植、浇水、锄草、采摘等工作。

零散的土地如何提高利用价值?让它发挥最大的经济效益?腰庄村的探索给出了实实在在的答案。“村上根据全村土地实际情况,将村民闲置的自留地整合起来,规划建设共享菜园,通过认种认养管理模式,有效提升土地价值。”腰庄村党支部书记康健玺介绍,全村建成共享菜园196块,每块大小不等。

认种人可以任意选择菜园,并决定种什么蔬菜,认种成功后,可自己进行种植,也可托管,让管理员帮忙种植,平时可在手机上下载专门软件随时查看自己认领的菜地,见证蔬菜生长过程。“一块地的年认种金在1000元左右,目前,被认种的地块有十来块,其余的作为公共菜园,种植了应季蔬菜。”康健玺介绍。

“现在正是应季菜大量成熟的时候,我们这菜地里有茄子、西红柿、苦瓜、南瓜等,现在种菜有技术指导,菜的品质好,销路就不愁。”7月16日一大早,陈远林就开始

忙活了,他把采摘的100多公斤蔬菜分类装好后,菜贩子直接上门收购了。“我和老伴一个管菜园、一个在农家乐帮厨,活都不重,能给自己挣个零花钱。”陈远林笑着说。

特色经营激活乡村活力

村容村貌焕然一新,富有特色的共享菜园招牌格外醒目,村里的人气也跟着旺了起来。7月17日,“地里摘火锅”农家乐里热闹非凡,院子里两桌客人推杯换盏,交谈声与欢笑声在小院里回荡,李丕显与妻子正在厨

房有条不紊地准备火锅锅底。

“今年5月开业以来,生意一直很好,最多的时候能坐四五桌客人。我们还在网上发视频宣传,就是想让更多人知道咱们这儿的特色。”李丕显笑着说,为了保证火锅锅底味道纯正,他和妻子许丹在开店前,特意去重庆学习了两趟。

詹诗海是杏坪社区人,在康健玺的热情邀请下,2024年来到腰庄村租下了一处闲置的民房,经营起了农家乐。他积极推广柞水特色菜肴,“土鸡蹦子”是他家最特色的一道菜。“我这道菜之所以是特色是有秘诀的,土鸡是散养的,肉质紧实口感好。”詹诗海笑道,为了保证土鸡的品质,他在腰庄村规划的林下养殖区域租赁了养殖场地,养了1000多只土鸡。这些土鸡不仅供自家农家乐用,还直接对外销售,实现了“养殖+加工+销售”的一体化。

“农家乐生意红火,也带动了村里的土特产销售,客人们吃着锅里的木耳、腊肉,觉得味道好,临走时总要带走一点,我们就趁机创办了豆腐坊、酿酒坊等。”康健玺说,目前,全村共有农家乐、特产店和手工作坊等商贸户10户,村上还支持村民创办豆腐、粉条、腊肉等家庭工厂。

腰庄村仅是柞水县庭院经济的一个缩影。近年来,柞水县通过“三级包抓”、每年3000万元奖补及金融支持,推行“政府开单、群众点单”精准服务,培育示范村、示范户、示范点,着力打造特色品牌。目前,全县已有307个经营主体联结6500户农户,保障了发展效益。全县8200户发展庭院经济,占农户41%,有效促进农户增收。

夕阳西下,余晖洒在腰庄村的庭院里。菜地里的蔬菜在晚风中轻轻摇曳,圈舍里的牲畜安静地休憩,村民脸上洋溢着幸福的笑容。腰庄村在庭院的方寸之间,种出了村民的幸福生活,也种出了乡村振兴的美好未来。