老秦岭

文章字数:1672

我家住在秦岭南坡的山腰上。顺着山道不深不浅地绕几道弯,不需费太多力气,约莫半个时辰,人便站在了老秦岭的脊梁上。

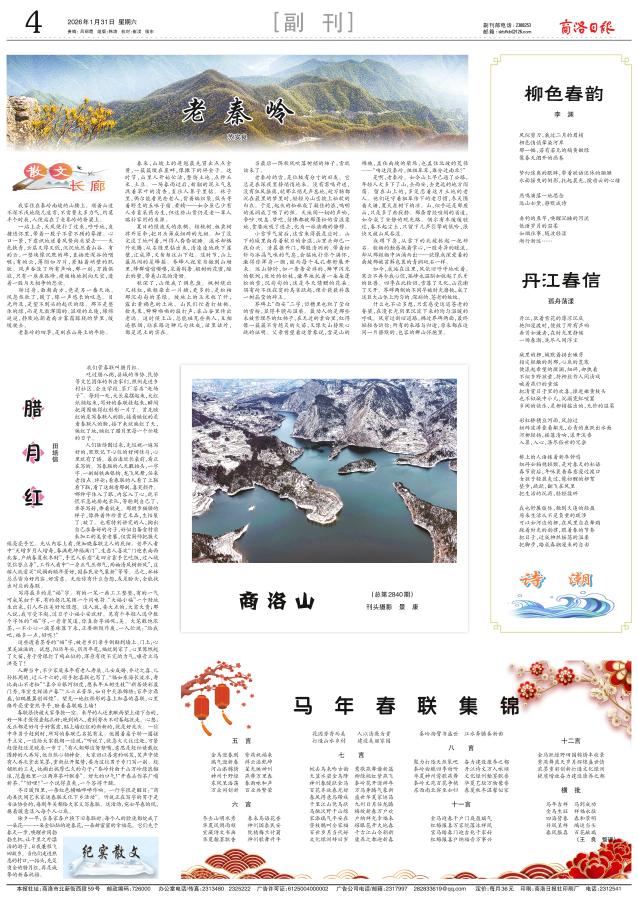

一站上去,天风便扑了过来,呼呼地,直撞进怀里,带着一股子不管不顾的莽撞。心口一紧,下意识地逆着风势向北望去——天色铁青,云层又厚又低,沉沉地压着山谷。有的云,一整块像沉默的碑,直插进深谷的咽喉;有的云,薄削如刀片,紧贴着峭壁的肌肤。风声吞没了所有声响,那一刻,万籁俱寂,只有一座座孤峰,瘦棱棱地刺向天空,透着一股与天相争的悲壮。

转过身,面朝南方,竟是另一番天地。风忽然软了,暖了,像一声悠长的叹息。目光所及,是望不到头的起伏的绿。那不是整体的绿,而是无数浑圆的、温顺的丘陵,绵绵延延,静默地朝着南方雾霭朦胧的梦里,缓缓驶去。

老秦岭的四季,是刻在山脊上的年轮。

春来,山坡上的连翘最先冒出点点金黄,一簇簇缀在崖畔,像撒下的碎金子。这时节,山里人开始忙活,整饬土地,点种玉米、土豆。一场春雨过后,新翻的泥土气息混着草叶的清香,直往人鼻子里钻。林子里,偶尔能看见些老人,背着编织袋,低头寻着野生的五味子苗、黄精——如今虽已少有人专靠采药为生,但这些山货仍是老一辈人贴补家用的来源。

夏日的绿泼天的浓稠。核桃树、板栗树撑开巨伞,把日头筛成细碎的光斑。知了没完没了地叫着,叫得人昏昏欲睡。溪水却格外欢腾,从石缝里钻出来,清凌凌地跌下崖壁,汇成潭,又匆匆往山下赶。这时节,山上最热闹的是蜂箱。养蜂人把家当搬到山坳里,蜂群嗡嗡嘤嘤,采着荆条、椴树的花蜜,酿出的蜜,带着山花的清甜。

秋深了,山便成了调色盘。枫树烧出几抹红,麻栎染出一片赭,更多的,是松柏那沉甸甸的墨绿。坡地上的玉米收了秆,露出黄褐色的土地。山民们忙着打核桃、捡毛栗,噼噼啪啪的敲打声,在山谷里传出老远。这时候上山,总能碰见些熟人,互相递根烟,站在路边聊几句收成,话里话外,都是泥土的实在。

当最后一阵秋风吹落树梢的柿子,雪就该来了。

老秦岭的雪,是位极有分寸的旧友。它总是在深夜里静悄悄地来。没有雷鸣开道,没有狂风摇旗,就那么悄无声息地,趁万物都沉在最黑的梦里时,轻轻为山峦披上松软的白衣。于是,起伏的松林成了凝住的浪,呜咽的溪涧成了哑了的弦。天地间一切的声响,争吵、叹息、梦呓,仿佛都被那蓬松的雪温柔地、贪婪地吸了进去,化为一派浩瀚的静穆。

小雪节气前后,这雪来得最是应时。山下的城里尚存着秋日的余温,山里头却已一夜白头。清晨推开门,那股清冽的、带着松针与冰晶气味的气息,会猛地扑你个满怀,激得你浑身一颤,继而每个毛孔都舒展开来。远山静卧,如一条条安详的、鳞甲闪光的银蛇;近处的松枝,谦卑地托着一朵朵蓬松的雪,沉甸甸的,这是冬天馈赠的花朵。偶有耐不住寂寞的鸟雀跃起,便扑簌簌抖落一树晶莹的碎玉。

界碑上“西安”二字,凹槽里也积了莹白的雪粉,显得丰腴而温柔。最动人的是那些未被雪埋尽的红柿子,在无边的素白里,红得像一簇簇不肯熄灭的火苗,又像大山静默心跳的证明。父亲曾望着这景象说,雪是山的棉被,盖住南坡的柴垛,也盖住北坡的荒径——“咱这段秦岭,祖祖辈辈,谁分过南北?”

是啊,老秦岭。如今山上早已通了公路,年轻人大多下了山,去西安,去更远的地方闯荡。留在山上的,多是恋着这片土地的老人。他们还守着祖辈传下的老习惯,冬天围着火塘,夏天在树下纳凉。山,似乎还是那座山,只是多了些寂静。那条曾经喧闹的省道,如今成了安静的观光路。偶尔有车缓缓驶过,卷不起尘土,只留下几声引擎的低吟,很快又被山风吞没。

我蹲下身,从雪下的北坡抓起一把砂石。粗粝的触感抵着掌心,一股奇异的暖流,却从那粗粝中汹涌而出——就像我深爱着的南坡那被苔藓包裹的青润砭石一样。

如今,我站在这里,风依旧呼呼地吹着。寒云不再令我心惊,孤峰也温驯如收起了爪牙的巨兽。四季在此轮回,雪落了又化,山花谢了又开。界碑两侧的不同早被时光磨钝,成了这巨大山体上均匀的、深刻的、苍老的皱纹。

什么也不必多想,只需感受这道苍老的脊梁,在漫长光阴里沉淀下来的均匀温暖的呼吸。风穿过新旧道路,拂过界碑两面,最终轻轻告诉你:所有的来路与归途,原来都在这同一片静默的、包容的群山怀抱里。

一站上去,天风便扑了过来,呼呼地,直撞进怀里,带着一股子不管不顾的莽撞。心口一紧,下意识地逆着风势向北望去——天色铁青,云层又厚又低,沉沉地压着山谷。有的云,一整块像沉默的碑,直插进深谷的咽喉;有的云,薄削如刀片,紧贴着峭壁的肌肤。风声吞没了所有声响,那一刻,万籁俱寂,只有一座座孤峰,瘦棱棱地刺向天空,透着一股与天相争的悲壮。

转过身,面朝南方,竟是另一番天地。风忽然软了,暖了,像一声悠长的叹息。目光所及,是望不到头的起伏的绿。那不是整体的绿,而是无数浑圆的、温顺的丘陵,绵绵延延,静默地朝着南方雾霭朦胧的梦里,缓缓驶去。

老秦岭的四季,是刻在山脊上的年轮。

春来,山坡上的连翘最先冒出点点金黄,一簇簇缀在崖畔,像撒下的碎金子。这时节,山里人开始忙活,整饬土地,点种玉米、土豆。一场春雨过后,新翻的泥土气息混着草叶的清香,直往人鼻子里钻。林子里,偶尔能看见些老人,背着编织袋,低头寻着野生的五味子苗、黄精——如今虽已少有人专靠采药为生,但这些山货仍是老一辈人贴补家用的来源。

夏日的绿泼天的浓稠。核桃树、板栗树撑开巨伞,把日头筛成细碎的光斑。知了没完没了地叫着,叫得人昏昏欲睡。溪水却格外欢腾,从石缝里钻出来,清凌凌地跌下崖壁,汇成潭,又匆匆往山下赶。这时节,山上最热闹的是蜂箱。养蜂人把家当搬到山坳里,蜂群嗡嗡嘤嘤,采着荆条、椴树的花蜜,酿出的蜜,带着山花的清甜。

秋深了,山便成了调色盘。枫树烧出几抹红,麻栎染出一片赭,更多的,是松柏那沉甸甸的墨绿。坡地上的玉米收了秆,露出黄褐色的土地。山民们忙着打核桃、捡毛栗,噼噼啪啪的敲打声,在山谷里传出老远。这时候上山,总能碰见些熟人,互相递根烟,站在路边聊几句收成,话里话外,都是泥土的实在。

当最后一阵秋风吹落树梢的柿子,雪就该来了。

老秦岭的雪,是位极有分寸的旧友。它总是在深夜里静悄悄地来。没有雷鸣开道,没有狂风摇旗,就那么悄无声息地,趁万物都沉在最黑的梦里时,轻轻为山峦披上松软的白衣。于是,起伏的松林成了凝住的浪,呜咽的溪涧成了哑了的弦。天地间一切的声响,争吵、叹息、梦呓,仿佛都被那蓬松的雪温柔地、贪婪地吸了进去,化为一派浩瀚的静穆。

小雪节气前后,这雪来得最是应时。山下的城里尚存着秋日的余温,山里头却已一夜白头。清晨推开门,那股清冽的、带着松针与冰晶气味的气息,会猛地扑你个满怀,激得你浑身一颤,继而每个毛孔都舒展开来。远山静卧,如一条条安详的、鳞甲闪光的银蛇;近处的松枝,谦卑地托着一朵朵蓬松的雪,沉甸甸的,这是冬天馈赠的花朵。偶有耐不住寂寞的鸟雀跃起,便扑簌簌抖落一树晶莹的碎玉。

界碑上“西安”二字,凹槽里也积了莹白的雪粉,显得丰腴而温柔。最动人的是那些未被雪埋尽的红柿子,在无边的素白里,红得像一簇簇不肯熄灭的火苗,又像大山静默心跳的证明。父亲曾望着这景象说,雪是山的棉被,盖住南坡的柴垛,也盖住北坡的荒径——“咱这段秦岭,祖祖辈辈,谁分过南北?”

是啊,老秦岭。如今山上早已通了公路,年轻人大多下了山,去西安,去更远的地方闯荡。留在山上的,多是恋着这片土地的老人。他们还守着祖辈传下的老习惯,冬天围着火塘,夏天在树下纳凉。山,似乎还是那座山,只是多了些寂静。那条曾经喧闹的省道,如今成了安静的观光路。偶尔有车缓缓驶过,卷不起尘土,只留下几声引擎的低吟,很快又被山风吞没。

我蹲下身,从雪下的北坡抓起一把砂石。粗粝的触感抵着掌心,一股奇异的暖流,却从那粗粝中汹涌而出——就像我深爱着的南坡那被苔藓包裹的青润砭石一样。

如今,我站在这里,风依旧呼呼地吹着。寒云不再令我心惊,孤峰也温驯如收起了爪牙的巨兽。四季在此轮回,雪落了又化,山花谢了又开。界碑两侧的不同早被时光磨钝,成了这巨大山体上均匀的、深刻的、苍老的皱纹。

什么也不必多想,只需感受这道苍老的脊梁,在漫长光阴里沉淀下来的均匀温暖的呼吸。风穿过新旧道路,拂过界碑两面,最终轻轻告诉你:所有的来路与归途,原来都在这同一片静默的、包容的群山怀抱里。