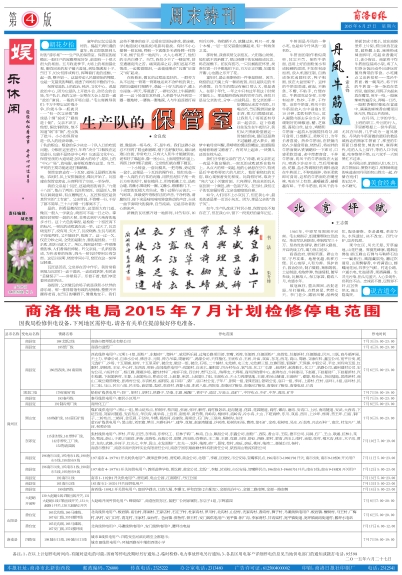

生产队的保管室

文章字数:2318

童年的记忆总是美好的。提起天真烂漫的童年,我立即联想到儿时的“游乐场”——生产队的保管室。保管室的屋檐比一般住户的屋檐要宽好多,前面有一个很大很大的场面。五月收麦季节,大场上的场面最壮观,刚收回来的麦子铺天盖地,到处堆满麦个子。烈日下,妇女们排成两行,挥舞着打麦的连枷,一起一落,整齐划一。这是劳动人民最原始的舞蹈,也是一支最美的舞蹈,浸透了妈妈们辛勤的汗水。

保管室是队上的政治、经济、文化中心。说是政治中心,因为它是队上开批斗会、动员会的会场,生产队长、我的父亲一定要在大会上发表一通“政治”演说。一般的开场白是:“毛主席教导我们:千万不要忘记阶级斗争,阶级斗争一抓就灵……”有一次父亲把“路线是个纲”说成了“路线是个铜”。父亲不识字,他想,铜比钢值钱,他不知道“纲”非“钢”,差点挨了批斗。小小的保管室是一队人的经济命脉,一个队的粮仓。粮食的多少决定一个队人口的吃饭问题。分粮在这里进行,年终“决分”口粮钱在这里进行,它能不是经济中心吗?它还是文化中心,保管室前的大道场是全队最大的场子,是队上的“中心广场”,放电影、演样板戏都在这里。当然,平时的主要功能还是打粮晒粮。

保管室旁边有一个瓦窑,道场又是晒瓦的场地。农闲时,队上安排搞副业,做瓦开始了。瓦窑建在保管室旁边,合理利用了空间,一举多得。

我的父亲是个瓦匠,还是烧窑的高手。“九佬十八匠”,他占了两匠:瓦匠和窑匠。说是匠人,倒有点讽刺意味,有点糟贱匠人。瓦匠和窑匠是货真价实的“土专家”。父亲常说,不管哪一行,干好了都不简单,三十六行哪一行都离不了。

是的。别看是搬泥巴的,这里面大有门道。做瓦一般人一学就会,烧窑可不是一日之功。掌握好封窑那一刻的火候,非要达到炉火纯青的地步才行。这个火色的拿捏,是检验一个窑匠髙下的标尺,一窑瓦的成败就在此一举。过火了,瓦页烧变形了,没有用;欠火了,瓦没烧熟,生瓦与泥坯子没啥两样,又不能回炉,报废了。这一过一欠,仅在分秒之间,全凭的是眼力,靠的是经验。一旦失败,损失可就大了。所以,烧窑是村里一件很隆重的事,人们看得很神秘。听父亲说,一孔新窑落成,为祈求神的保佑,烧头一窑瓦时要用公鸡祭窑。这足以说明,烧窑非同小可,窑匠在这一刻举足轻重。

瓦匠是苦活,父亲却在苦中作乐。我时常看到他与瓦匠们一边干着活,一边说说笑笑,有时还“丢骚侃子”——讲晕段子。乐着干着,他们享受着劳动的快乐。

孩提时,父亲做瓦的场子就是我和小伙伴的游乐场。那一排排错落有致的泥桶桶,整整齐齐摞得老高,在烈日的曝晒下,慢慢地变干。我们这些不懂事的孩子,总爱在里面玩游戏,捉迷藏,学《地道战》《地雷战》电影玩巷战。有时不小心撞倒一排瓦桶,哗啦一下就像多米诺骨牌一样垮下来,桶子乱作一地泥片。大人心疼死了,他们的辛苦白费了。当然,我们少不了一顿臭骂,甚至遭遇皮肉之苦。痛哭流涕之后,我们还是不思悔改,一边擦着眼泪,一边偷偷躲在“瓦墻”后面又“疯”起来。

在我看来,做瓦的过程是美好的。一群劳力从不远处一背篓一背篓地运来不含砂粒的黄土,再把它磕碎打细晒干,垄起一个好大的池子,灌上水浸泡一两天,等湿透了,一群壮汉拉上牛踩踏和泥——这个场面非常热闹,人牵着牛从外到里一圈一圈地转,一脚挨一脚地踩,人与牛追逐着打闹着,像是演一场马戏。不,是牛戏。我们这群小孩忍不住脱了鞋也跟着踩,刚下去舒服好玩,最后就难以自拔,非常吃力,只有大人和牛才能踏到底。泥和好了堆起来,像一座小山,上面用塑料布盖上,再搭上树叶棚子遮荫。父亲他们就在棚下做瓦。

一个小转盘,一套瓦模具,一把弯板,旁边放一盆水,这便是一个瓦匠的操作台。他们先垒一堵一人高的长方体的泥墙,用铁丝泥拉子刮一块长方形的泥片,贴在模具上,用弯板蘸上水,迅疾合缝,再蘸水围绕转一圈,又蘸水,啪啪啪几下,一个成型的瓦桶大功告成。整个过程行云流水,一气呵成。我最爱听弯板拍击的声音,干净利落,清脆悦耳,接下来是吱吜吱吜转盘转动的声音,合成一曲节奏明快的旋律,自然流淌。它是劳动者的心韵流声。

新做的瓦坯整齐划一地排列,井然有序,如列兵方阵。待稍晒干点,就翻过来,两只一对,像个木桶,一层一层交错叠加摞起来,有一种线条之美。

那时候,我喜欢帮父亲拍瓦。太阳落山时候,他们就不再新做了,把已经晒干的瓦桶拍成瓦页,码在屋檐下。拍瓦有技巧,一只瓦桶抱在怀里,找准位置一只手啪地拍下去,方方正正四瓣,如莲花开瓣,心也随之乐开了花。

童年时,最让我期待的一件事是烧窑。因为,烧窑的这天睌上有一顿消夜饭,而且是铁定的米汤蒸馍。白生生的馍足有碗口那么大,很是诱人。在那个年代,一年之中只有过年和这个时候才能吃上。那是犒劳值夜班的男劳力的,我们只是沾父亲的光,分享一点战利品。给父亲的那一份馍他从来舍不得吃,只喝点汤,然后假借回家拿东西,把大白馍揣回家,让我和几个哥哥还有母亲一起尝尝。这个待遇往往发生在午夜时分,我们从天黑就盼望着这一时刻的到来,最后还是熬不过瞌睡,进入梦乡。睡梦中被母亲叫醒,香喷喷的馍送到嘴边,迷迷瞪瞪地啃着啃着又睡着了。有时早上起来,一块馍头还放在枕头边。

我们分享着父亲的“匠人”待遇,而父亲在这一夜是不敢怠慢的,一窑瓦的成败就系在他身上。从点火的那一刻起,他的心就悬在空中,特别是后半夜将要闭火的几把火。他盯着烧红的瓦窑,细心观察着变化程度。瓦烧得好坏,取决于“亮火”这个关键时刻。火亮得好,烧出来的瓦从底到顶一个颜色,清一色鸽子灰。在当时,我们庄子的瓦房最好看,父亲也暗暗地自豪。

如今,人们用不上小灰瓦了,但在我心中,最美的还是那一页页小灰瓦。因为,那是父亲的“鸽子灰”。

如今,生产队改成了村民小组,保管室也不复存在了,但在我心中,留下一段美好的童年记忆。

保管室是队上的政治、经济、文化中心。说是政治中心,因为它是队上开批斗会、动员会的会场,生产队长、我的父亲一定要在大会上发表一通“政治”演说。一般的开场白是:“毛主席教导我们:千万不要忘记阶级斗争,阶级斗争一抓就灵……”有一次父亲把“路线是个纲”说成了“路线是个铜”。父亲不识字,他想,铜比钢值钱,他不知道“纲”非“钢”,差点挨了批斗。小小的保管室是一队人的经济命脉,一个队的粮仓。粮食的多少决定一个队人口的吃饭问题。分粮在这里进行,年终“决分”口粮钱在这里进行,它能不是经济中心吗?它还是文化中心,保管室前的大道场是全队最大的场子,是队上的“中心广场”,放电影、演样板戏都在这里。当然,平时的主要功能还是打粮晒粮。

保管室旁边有一个瓦窑,道场又是晒瓦的场地。农闲时,队上安排搞副业,做瓦开始了。瓦窑建在保管室旁边,合理利用了空间,一举多得。

我的父亲是个瓦匠,还是烧窑的高手。“九佬十八匠”,他占了两匠:瓦匠和窑匠。说是匠人,倒有点讽刺意味,有点糟贱匠人。瓦匠和窑匠是货真价实的“土专家”。父亲常说,不管哪一行,干好了都不简单,三十六行哪一行都离不了。

是的。别看是搬泥巴的,这里面大有门道。做瓦一般人一学就会,烧窑可不是一日之功。掌握好封窑那一刻的火候,非要达到炉火纯青的地步才行。这个火色的拿捏,是检验一个窑匠髙下的标尺,一窑瓦的成败就在此一举。过火了,瓦页烧变形了,没有用;欠火了,瓦没烧熟,生瓦与泥坯子没啥两样,又不能回炉,报废了。这一过一欠,仅在分秒之间,全凭的是眼力,靠的是经验。一旦失败,损失可就大了。所以,烧窑是村里一件很隆重的事,人们看得很神秘。听父亲说,一孔新窑落成,为祈求神的保佑,烧头一窑瓦时要用公鸡祭窑。这足以说明,烧窑非同小可,窑匠在这一刻举足轻重。

瓦匠是苦活,父亲却在苦中作乐。我时常看到他与瓦匠们一边干着活,一边说说笑笑,有时还“丢骚侃子”——讲晕段子。乐着干着,他们享受着劳动的快乐。

孩提时,父亲做瓦的场子就是我和小伙伴的游乐场。那一排排错落有致的泥桶桶,整整齐齐摞得老高,在烈日的曝晒下,慢慢地变干。我们这些不懂事的孩子,总爱在里面玩游戏,捉迷藏,学《地道战》《地雷战》电影玩巷战。有时不小心撞倒一排瓦桶,哗啦一下就像多米诺骨牌一样垮下来,桶子乱作一地泥片。大人心疼死了,他们的辛苦白费了。当然,我们少不了一顿臭骂,甚至遭遇皮肉之苦。痛哭流涕之后,我们还是不思悔改,一边擦着眼泪,一边偷偷躲在“瓦墻”后面又“疯”起来。

在我看来,做瓦的过程是美好的。一群劳力从不远处一背篓一背篓地运来不含砂粒的黄土,再把它磕碎打细晒干,垄起一个好大的池子,灌上水浸泡一两天,等湿透了,一群壮汉拉上牛踩踏和泥——这个场面非常热闹,人牵着牛从外到里一圈一圈地转,一脚挨一脚地踩,人与牛追逐着打闹着,像是演一场马戏。不,是牛戏。我们这群小孩忍不住脱了鞋也跟着踩,刚下去舒服好玩,最后就难以自拔,非常吃力,只有大人和牛才能踏到底。泥和好了堆起来,像一座小山,上面用塑料布盖上,再搭上树叶棚子遮荫。父亲他们就在棚下做瓦。

一个小转盘,一套瓦模具,一把弯板,旁边放一盆水,这便是一个瓦匠的操作台。他们先垒一堵一人高的长方体的泥墙,用铁丝泥拉子刮一块长方形的泥片,贴在模具上,用弯板蘸上水,迅疾合缝,再蘸水围绕转一圈,又蘸水,啪啪啪几下,一个成型的瓦桶大功告成。整个过程行云流水,一气呵成。我最爱听弯板拍击的声音,干净利落,清脆悦耳,接下来是吱吜吱吜转盘转动的声音,合成一曲节奏明快的旋律,自然流淌。它是劳动者的心韵流声。

新做的瓦坯整齐划一地排列,井然有序,如列兵方阵。待稍晒干点,就翻过来,两只一对,像个木桶,一层一层交错叠加摞起来,有一种线条之美。

那时候,我喜欢帮父亲拍瓦。太阳落山时候,他们就不再新做了,把已经晒干的瓦桶拍成瓦页,码在屋檐下。拍瓦有技巧,一只瓦桶抱在怀里,找准位置一只手啪地拍下去,方方正正四瓣,如莲花开瓣,心也随之乐开了花。

童年时,最让我期待的一件事是烧窑。因为,烧窑的这天睌上有一顿消夜饭,而且是铁定的米汤蒸馍。白生生的馍足有碗口那么大,很是诱人。在那个年代,一年之中只有过年和这个时候才能吃上。那是犒劳值夜班的男劳力的,我们只是沾父亲的光,分享一点战利品。给父亲的那一份馍他从来舍不得吃,只喝点汤,然后假借回家拿东西,把大白馍揣回家,让我和几个哥哥还有母亲一起尝尝。这个待遇往往发生在午夜时分,我们从天黑就盼望着这一时刻的到来,最后还是熬不过瞌睡,进入梦乡。睡梦中被母亲叫醒,香喷喷的馍送到嘴边,迷迷瞪瞪地啃着啃着又睡着了。有时早上起来,一块馍头还放在枕头边。

我们分享着父亲的“匠人”待遇,而父亲在这一夜是不敢怠慢的,一窑瓦的成败就系在他身上。从点火的那一刻起,他的心就悬在空中,特别是后半夜将要闭火的几把火。他盯着烧红的瓦窑,细心观察着变化程度。瓦烧得好坏,取决于“亮火”这个关键时刻。火亮得好,烧出来的瓦从底到顶一个颜色,清一色鸽子灰。在当时,我们庄子的瓦房最好看,父亲也暗暗地自豪。

如今,人们用不上小灰瓦了,但在我心中,最美的还是那一页页小灰瓦。因为,那是父亲的“鸽子灰”。

如今,生产队改成了村民小组,保管室也不复存在了,但在我心中,留下一段美好的童年记忆。