千载商於道 今朝新通途

文章字数:3199

唐宣宗大中十三年(公元859年),一个清寒的拂晓,薄雾笼罩着商於古道的山林。才华横溢却仕途坎坷的温庭筠此时正途经商山,准备赴襄阳投奔朋友。山风忽起,穿林而过卷起枯叶,仿佛也要吹透他单薄的衣衫与失意的心。羁旅之苦,天地之寒,尽数涌上心头。他停下脚步,千般愁绪,最终凝成数句低吟:晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。

温庭筠这首《商山早行》以凝练的笔触,将旅途的艰辛融于鸡声、残月、霜桥、落叶等意象中,既展现了古代游子在商洛山中跋涉的道路艰辛,更是人生漂泊中无法回避的羁旅之愁。

古道文心:千年足迹印沧桑

秦岭,这道“带雪复衔春,横天占半秦”的巍峨屏障,横亘于华夏大地,成为南北的天然界碑。位于其东段南麓的商洛,因特殊的地理位置,成为连接关中与荆楚的要地。先民们更是在绝壁险峰间开辟出连接秦楚之要道——商於古道。

自春秋战国以来,商於古道便是秦楚交通之咽喉。这条以险峻著称的古道,不仅承载着商旅车马的往来,更浸润着无数文人墨客的情思与笔墨。当诗人看群山叠嶂、听马蹄声碎,他们心中郁结着宦海浮沉的感慨便油然而生。于是,商於古道成了诗意的催化剂,将旅途的艰辛化为文字的珠玑——

李商隐在《商於新开路》中写道:“六百商於路,崎岖古共闻。”这份“共闻”的崎岖穿透历史,在唐开成四年(公元839年),杜牧由浔阳赴京途中感叹为:“虬蟠千仞剧羊肠,天府由来百二强。”公元819年,韩愈因谏迎佛骨被贬潮州,行至蓝关时,一场漫天大雪将他彻底困住。他发出了千古一叹:“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。”明代诗人高鸣鹤在《秦岭云横》一诗中以更为宏阔的笔触描绘道:“迢峣峻岭锁西京,百里山深云易生。冥杳千峰天际合,苍茫万壑望中平。”

千百年来,不仅诗人穿越商於古道,慨叹“道阻且长”,在上世纪,对于世代生于斯、长于斯的商洛人而言,大山的围困对每个人来说也是一种真切的生命体验。

当代文坛大咖贾平凹在《从棣花到西安》一文中,记下父亲那辈人步行7天去西安的艰难身影,一路尽是磨破的草鞋。到了他自己这代,虽有了班车,但旅途却是一场磨难的集合:为一张票,需在车站排队彻夜;车窗永远破着,冬日寒风如刀,将眉毛和帽檐染成白色;无尽的弯道反复摇晃将全车人抛入头昏脑胀的深渊。而最大的恐惧,是盘山路上的生死未卜,因为车辆坠崖的悲剧并非只是传闻。著名作家陈彦在《故乡的烙印》中回忆那时骑自行车到镇安县城的苦涩与趣味:为翻越一道梁,人要走小路像牲口一样将车“驮”上山顶,雨雪天,脚上还要绑上“铁稳子”或草绳,手脚并用地向上爬行,字里行间充满苦涩。

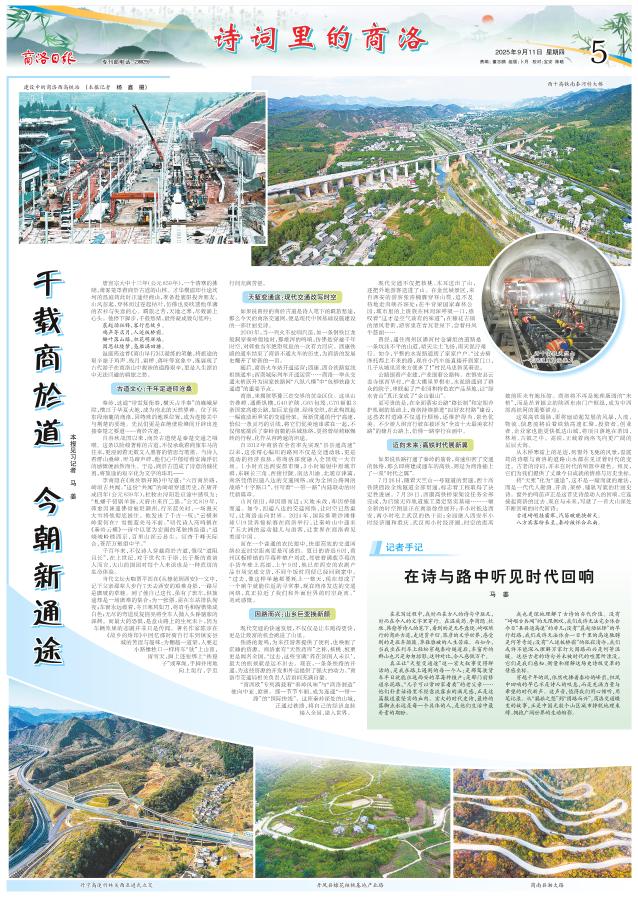

天堑变通途:现代交通改写时空

如果说曾经的商於古道是诗人笔下的羁旅愁途,那么今天的商洛交通网,便是现代中国基础设施建设的一部壮丽史诗。

2000年,当一列火车拉响汽笛,如一条钢铁巨龙般洞穿秦岭腹地时,那雄浑的鸣响,仿佛是穿越千年时空,对韩愈当年绝望叹息的一次有力回应。西康铁路的通车结束了商洛不通火车的历史,为商洛的发展史翻开了崭新的一页。

随后,商洛火车站开通运营;西康、西合铁路复线相继通车;西商城际列车开通运营……商洛一举从交通末梢跃升为国家铁路网“八纵八横”中“包柳铁路大通道”的重要节点。

商洛,坐拥陕鄂豫三省交界的黄金区位。这里山峦叠嶂、通衢纵横,G40沪陕、G65包茂、G70福银3条国家高速公路,如巨龙盘绕、经纬交织,在此构筑起一幅流动而坚实的交通骨架。而新贯通的丹宁高速,恰似一条灵巧的引线,将它们优美地串联在一起,不仅彻底激活了秦岭南麓的县域脉络,更将曾经崎岖辗转的行程,化作从容跨越的坦途。

自2012年商洛在全省率先实现“县县通高速”以来,这张精心编织的路网不仅是交通动脉,更是流动的经济血脉,将商洛深度融入全国统一大市场。1小时直达西安都市圈,3小时辐射中原城市群,东联长三角、西接甘陇、南达川渝、北通京津冀,商洛凭借四通八达的交通网络,成为全国公路网的战略“十字路口”,书写着“一带一路”内陆联动的时代新篇章。

山河依旧,却因路而近;天地未改,却因桥隧而通。如今,四通八达的交通网络,让时空已然重写,让商洛走向世界。2024年,国际排联沙滩排球U19世界锦标赛在商洛举行,让秦岭山中迎来了五大洲的运动健儿与游客,让世界在商洛看见美丽中国。

而在一个普通的农民眼中,快速高效的交通网络拉近时空距离更是可感的。夏日的清晨6时,商州区板桥镇的草莓种植户刘武,驾驶着满载草莓的小货车驶上高速,上午9时,他已在西安的农副产品市场完成交货,不到午饭时间便已经回到家中。“过去,像这样单趟都要耗上一整天,现在却成了一个晌午就能往返的寻常事,现在商洛发达的交通网络,真正拉近了我们和外面世界的时空距离。”刘武感慨。

因路而兴:山乡巨变换新颜

现代交通的快速发展,不仅仅是让车跑得更快,更是让致富的机会跑进了山里。

铁路的轰鸣,为来往游客提供了便利,也唤醒了沉睡的资源。商洛素有“天然药库”之称,核桃、板栗更是闻名全国。“过去,这些宝藏‘养在深闺人未识’,最大的瓶颈就是运不出去。现在,一条条铁路的开通,为这些资源的开发和外运提供了强大的动力。”商洛市交通局相关负责人话语间充满自豪。

“商西欧”专列满载着“秦岭风味”与“商洛制造”驶向中亚、欧洲。那一节节车厢,成为连通“一带一路”的“国际快线”。这座秦岭深处的山城,正通过铁路,将自己的经济血脉接入全国、融入世界。

现代交通不仅把核桃、木耳送出了山,还把外地游客送进了山。在金丝峡景区,来自西安的游客张浩楠脚穿登山鞋,迫不及待地走向峡谷深处;在牛背梁国家森林公园,城市里的上班族在林间深呼吸一口,感叹着“这才是空气该有的味道”;在棣花古镇的清风老街,游客坐在青瓦老屋下,尝着丹凤牛筋面……

曾经,通往商州区潘河村仓满组的道路是一条坑洼不平的山道,晴天尘土飞扬,雨天泥泞难行。如今,平整的水泥路通到了家家户户。“过去骑摩托都上不来的路,现在小汽车能直接开到家门口,儿子从城里回来方便多了!”村民马忠智笑着说。

公路围着产业建,产业围着公路转。在镇安县云盖寺镇西华村,产业大棚星罗棋布,水泥路通到了群众的院子,串联起了产业园和特色农产品基地,让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

更可贵的是,在全面落实公路“路长制”和定期养护机制的基础上,商洛持续推进“四好农村路”建设,这些农村道路不仅通行顺畅,还维护得当、景色优美。不少游人坦言行驶在被评为“全省十大最美农村路”的棣月公路上,仿佛一路穿行在画中。

迈向未来:高铁时代展新翼

如果说铁路打通了秦岭的筋骨,高速织密了交通的脉络,那么即将建成通车的高铁,则是为商洛插上了一双“时代之翼”。

7月26日,随着天竺山一号隧道的贯通,西十高铁陕西段全线隧道全部贯通,标志着工程取得了决定性进展。7月28日,西康高铁桥梁架设任务全部完成,为后续无砟轨道施工奠定坚实基础……一幅全新的时空图景正在商洛徐徐展开:半小时抵达西安,两小时吃上武汉的热干面;全面融入西安半小时经济圈和重庆、武汉两小时经济圈,时空的距离被前所未有地压缩。商洛将不再是地理版图的“末梢”,而是昂首挺立的陕西东南门户枢纽,成为中西部高铁网的重要锚点。

这双高铁翅膀,更将扇动起发展的风暴,人流、物流、信息流将沿着铁轨高速汇聚,投资者、创业者、企业家也能更快抵达山城,将项目落地在茶园、林场、古镇之中。高铁,正载着商洛飞向更广阔的星辰大海。

从木桥寒霜上的足迹,到窗外飞驰的风景,温庭筠的诗歌与商洛的道路山水都在见证着时代的变迁。古老的诗词,并未在时代的喧嚣中褪色。相反,它们为我们提供了丈量今日成就的情感与历史坐标。

将“天堑”化为“通途”,这不是一蹴而就的魔法,而是一代代人勘测、开凿、架桥、铺轨写就的壮丽史诗。窗外的鸣笛声正是这首史诗最动人的回响,它连接起商洛的过去、现在与未来,写就了一首大山深处不断回响的时代新诗:

古道崎岖挂霜寒,汽笛破晓换新天。八方宾客纷来至,秦岭敞怀合北南。

温庭筠这首《商山早行》以凝练的笔触,将旅途的艰辛融于鸡声、残月、霜桥、落叶等意象中,既展现了古代游子在商洛山中跋涉的道路艰辛,更是人生漂泊中无法回避的羁旅之愁。

古道文心:千年足迹印沧桑

秦岭,这道“带雪复衔春,横天占半秦”的巍峨屏障,横亘于华夏大地,成为南北的天然界碑。位于其东段南麓的商洛,因特殊的地理位置,成为连接关中与荆楚的要地。先民们更是在绝壁险峰间开辟出连接秦楚之要道——商於古道。

自春秋战国以来,商於古道便是秦楚交通之咽喉。这条以险峻著称的古道,不仅承载着商旅车马的往来,更浸润着无数文人墨客的情思与笔墨。当诗人看群山叠嶂、听马蹄声碎,他们心中郁结着宦海浮沉的感慨便油然而生。于是,商於古道成了诗意的催化剂,将旅途的艰辛化为文字的珠玑——

李商隐在《商於新开路》中写道:“六百商於路,崎岖古共闻。”这份“共闻”的崎岖穿透历史,在唐开成四年(公元839年),杜牧由浔阳赴京途中感叹为:“虬蟠千仞剧羊肠,天府由来百二强。”公元819年,韩愈因谏迎佛骨被贬潮州,行至蓝关时,一场漫天大雪将他彻底困住。他发出了千古一叹:“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。”明代诗人高鸣鹤在《秦岭云横》一诗中以更为宏阔的笔触描绘道:“迢峣峻岭锁西京,百里山深云易生。冥杳千峰天际合,苍茫万壑望中平。”

千百年来,不仅诗人穿越商於古道,慨叹“道阻且长”,在上世纪,对于世代生于斯、长于斯的商洛人而言,大山的围困对每个人来说也是一种真切的生命体验。

当代文坛大咖贾平凹在《从棣花到西安》一文中,记下父亲那辈人步行7天去西安的艰难身影,一路尽是磨破的草鞋。到了他自己这代,虽有了班车,但旅途却是一场磨难的集合:为一张票,需在车站排队彻夜;车窗永远破着,冬日寒风如刀,将眉毛和帽檐染成白色;无尽的弯道反复摇晃将全车人抛入头昏脑胀的深渊。而最大的恐惧,是盘山路上的生死未卜,因为车辆坠崖的悲剧并非只是传闻。著名作家陈彦在《故乡的烙印》中回忆那时骑自行车到镇安县城的苦涩与趣味:为翻越一道梁,人要走小路像牲口一样将车“驮”上山顶,雨雪天,脚上还要绑上“铁稳子”或草绳,手脚并用地向上爬行,字里行间充满苦涩。

天堑变通途:现代交通改写时空

如果说曾经的商於古道是诗人笔下的羁旅愁途,那么今天的商洛交通网,便是现代中国基础设施建设的一部壮丽史诗。

2000年,当一列火车拉响汽笛,如一条钢铁巨龙般洞穿秦岭腹地时,那雄浑的鸣响,仿佛是穿越千年时空,对韩愈当年绝望叹息的一次有力回应。西康铁路的通车结束了商洛不通火车的历史,为商洛的发展史翻开了崭新的一页。

随后,商洛火车站开通运营;西康、西合铁路复线相继通车;西商城际列车开通运营……商洛一举从交通末梢跃升为国家铁路网“八纵八横”中“包柳铁路大通道”的重要节点。

商洛,坐拥陕鄂豫三省交界的黄金区位。这里山峦叠嶂、通衢纵横,G40沪陕、G65包茂、G70福银3条国家高速公路,如巨龙盘绕、经纬交织,在此构筑起一幅流动而坚实的交通骨架。而新贯通的丹宁高速,恰似一条灵巧的引线,将它们优美地串联在一起,不仅彻底激活了秦岭南麓的县域脉络,更将曾经崎岖辗转的行程,化作从容跨越的坦途。

自2012年商洛在全省率先实现“县县通高速”以来,这张精心编织的路网不仅是交通动脉,更是流动的经济血脉,将商洛深度融入全国统一大市场。1小时直达西安都市圈,3小时辐射中原城市群,东联长三角、西接甘陇、南达川渝、北通京津冀,商洛凭借四通八达的交通网络,成为全国公路网的战略“十字路口”,书写着“一带一路”内陆联动的时代新篇章。

山河依旧,却因路而近;天地未改,却因桥隧而通。如今,四通八达的交通网络,让时空已然重写,让商洛走向世界。2024年,国际排联沙滩排球U19世界锦标赛在商洛举行,让秦岭山中迎来了五大洲的运动健儿与游客,让世界在商洛看见美丽中国。

而在一个普通的农民眼中,快速高效的交通网络拉近时空距离更是可感的。夏日的清晨6时,商州区板桥镇的草莓种植户刘武,驾驶着满载草莓的小货车驶上高速,上午9时,他已在西安的农副产品市场完成交货,不到午饭时间便已经回到家中。“过去,像这样单趟都要耗上一整天,现在却成了一个晌午就能往返的寻常事,现在商洛发达的交通网络,真正拉近了我们和外面世界的时空距离。”刘武感慨。

因路而兴:山乡巨变换新颜

现代交通的快速发展,不仅仅是让车跑得更快,更是让致富的机会跑进了山里。

铁路的轰鸣,为来往游客提供了便利,也唤醒了沉睡的资源。商洛素有“天然药库”之称,核桃、板栗更是闻名全国。“过去,这些宝藏‘养在深闺人未识’,最大的瓶颈就是运不出去。现在,一条条铁路的开通,为这些资源的开发和外运提供了强大的动力。”商洛市交通局相关负责人话语间充满自豪。

“商西欧”专列满载着“秦岭风味”与“商洛制造”驶向中亚、欧洲。那一节节车厢,成为连通“一带一路”的“国际快线”。这座秦岭深处的山城,正通过铁路,将自己的经济血脉接入全国、融入世界。

现代交通不仅把核桃、木耳送出了山,还把外地游客送进了山。在金丝峡景区,来自西安的游客张浩楠脚穿登山鞋,迫不及待地走向峡谷深处;在牛背梁国家森林公园,城市里的上班族在林间深呼吸一口,感叹着“这才是空气该有的味道”;在棣花古镇的清风老街,游客坐在青瓦老屋下,尝着丹凤牛筋面……

曾经,通往商州区潘河村仓满组的道路是一条坑洼不平的山道,晴天尘土飞扬,雨天泥泞难行。如今,平整的水泥路通到了家家户户。“过去骑摩托都上不来的路,现在小汽车能直接开到家门口,儿子从城里回来方便多了!”村民马忠智笑着说。

公路围着产业建,产业围着公路转。在镇安县云盖寺镇西华村,产业大棚星罗棋布,水泥路通到了群众的院子,串联起了产业园和特色农产品基地,让“绿水青山”真正变成了“金山银山”。

更可贵的是,在全面落实公路“路长制”和定期养护机制的基础上,商洛持续推进“四好农村路”建设,这些农村道路不仅通行顺畅,还维护得当、景色优美。不少游人坦言行驶在被评为“全省十大最美农村路”的棣月公路上,仿佛一路穿行在画中。

迈向未来:高铁时代展新翼

如果说铁路打通了秦岭的筋骨,高速织密了交通的脉络,那么即将建成通车的高铁,则是为商洛插上了一双“时代之翼”。

7月26日,随着天竺山一号隧道的贯通,西十高铁陕西段全线隧道全部贯通,标志着工程取得了决定性进展。7月28日,西康高铁桥梁架设任务全部完成,为后续无砟轨道施工奠定坚实基础……一幅全新的时空图景正在商洛徐徐展开:半小时抵达西安,两小时吃上武汉的热干面;全面融入西安半小时经济圈和重庆、武汉两小时经济圈,时空的距离被前所未有地压缩。商洛将不再是地理版图的“末梢”,而是昂首挺立的陕西东南门户枢纽,成为中西部高铁网的重要锚点。

这双高铁翅膀,更将扇动起发展的风暴,人流、物流、信息流将沿着铁轨高速汇聚,投资者、创业者、企业家也能更快抵达山城,将项目落地在茶园、林场、古镇之中。高铁,正载着商洛飞向更广阔的星辰大海。

从木桥寒霜上的足迹,到窗外飞驰的风景,温庭筠的诗歌与商洛的道路山水都在见证着时代的变迁。古老的诗词,并未在时代的喧嚣中褪色。相反,它们为我们提供了丈量今日成就的情感与历史坐标。

将“天堑”化为“通途”,这不是一蹴而就的魔法,而是一代代人勘测、开凿、架桥、铺轨写就的壮丽史诗。窗外的鸣笛声正是这首史诗最动人的回响,它连接起商洛的过去、现在与未来,写就了一首大山深处不断回响的时代新诗:

古道崎岖挂霜寒,汽笛破晓换新天。八方宾客纷来至,秦岭敞怀合北南。