在诗与路中听见时代回响

文章字数:603

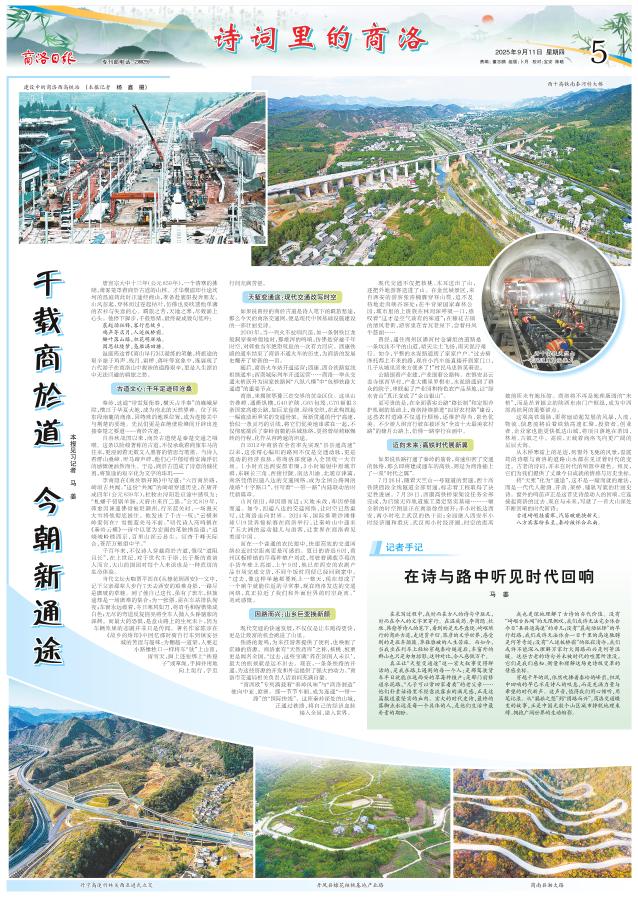

在采写过程中,我时而在古人的诗句中驻足,时而在今人的文字里穿行。在温庭筠、李商隐、杜牧、韩愈等诗人的笔下,看到的是无尽盘绕、崎岖难行的商於古道,走进贾平凹、陈彦的文学世界,感受到的是班车颠簸、草鞋磨破的人生苦旅。而如今,当我坐在列车上轻松穿越秦岭隧道后,车窗外的群山也只是匆匆掠影,这种对比,令人感慨万千。

真正让“天堑变通途”这一宏大叙事变得鲜活的,是我在路上遇到的每一个人:是那驾驶货车半日就能往返西安的草莓种植户;是那门前修通水泥路,“儿子可以常回家看看”的老父亲……他们朴素话语里不经意流露出的满足感,正是这篇报道最坚实的血肉。宏大的时代史诗,最终的落脚点永远是每一个具体的人,是他们生活中最朴素的期盼。

我也更深地理解了古诗的当代价值。没有“崎岖古共闻”的无限慨叹,我们或许无法完全体会今日“县县通高速”的非凡;没有“晨起动征铎”的早行赶路,我们或许无法体会一日千里的高速驰骋是何等奇迹;没有“人迹板桥霜”的孤寂清冷,我们或许不能深入理解万家灯火因路而兴是何等温暖。这些古老的诗句并未被时代的喧嚣所湮没,它们是我们感知、衡量和理解这场史诗级变革的情感坐标。

穿越千年的风,依然吹拂着秦岭的峰峦,但风中回响的早已不是诗人的叹息,而是充满力量与希望的时代新声。这声音,值得我们用心倾听,用笔记录。从“羁旅之愁”到“因路而兴”,商洛交通蝶变的故事,正是中国无数个山区城市挣脱地理束缚、拥抱广阔世界的生动缩影。

真正让“天堑变通途”这一宏大叙事变得鲜活的,是我在路上遇到的每一个人:是那驾驶货车半日就能往返西安的草莓种植户;是那门前修通水泥路,“儿子可以常回家看看”的老父亲……他们朴素话语里不经意流露出的满足感,正是这篇报道最坚实的血肉。宏大的时代史诗,最终的落脚点永远是每一个具体的人,是他们生活中最朴素的期盼。

我也更深地理解了古诗的当代价值。没有“崎岖古共闻”的无限慨叹,我们或许无法完全体会今日“县县通高速”的非凡;没有“晨起动征铎”的早行赶路,我们或许无法体会一日千里的高速驰骋是何等奇迹;没有“人迹板桥霜”的孤寂清冷,我们或许不能深入理解万家灯火因路而兴是何等温暖。这些古老的诗句并未被时代的喧嚣所湮没,它们是我们感知、衡量和理解这场史诗级变革的情感坐标。

穿越千年的风,依然吹拂着秦岭的峰峦,但风中回响的早已不是诗人的叹息,而是充满力量与希望的时代新声。这声音,值得我们用心倾听,用笔记录。从“羁旅之愁”到“因路而兴”,商洛交通蝶变的故事,正是中国无数个山区城市挣脱地理束缚、拥抱广阔世界的生动缩影。